環境マネジメント

環境マネジメントに関する考え方と推進体制

当社グループは、スーパーマーケットを中心に事業活動を展開しており、安全安心な食材の調達を安定的に行い、地域社会の人々により充実した生活を提供し続けるためには、気候変動をはじめとする環境課題への対応が重要な経営課題であると認識しています。

当社グループでは、これまで環境委員会が環境活動の推進を行ってきましたが持続可能な社会の実現に向け果たすべき役割について、リスク管理委員会において、その洗い出しを行い、気候変動対応をはじめとする環境課題を企業価値向上を図る上でのリスクと機会と捉え、2024年1月に環境委員会を廃止し、リスク管理委員会において、環境マネジメントを全社的な視点から包括的に評価し戦略的なアプローチをすることとしました。

リスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長、業務執行取締役を委員として構成し、オブザーバーとして常勤監査役が委員会に出席しています。リスク管理委員会では、方針の策定、環境マネジメントを担当する取締役の任命(上田英雄専務取締役)、リスクと機会の特定、指標と目標の設定のほか、取組計画の承認および進捗状況の監督等を行っています。

リスク管理委員会は、年6回以上開催され、その議事内容は、委員会事務局(業務サポート部)が作成する議事録を取締役会に報告し、取締役会との連携を図っています。

なお、2024年度における環境関連の罰金等はありませんでした。

持続可能な社会の実現に貢献するため、環境マネジメントの重要なテーマとして、次の項目を選定し、各種施策を推進しています。

- 政府が推進する「2050年目標(カーボンニュートラル:CO2排出量実質ゼロ)」の実現に向け、当社グループでは、長期目標として「2050年度のGHG(温室効果ガス)排出実質ゼロ(Scope1・Scope2)」を目指し、再生可能エネルギーへの転換、省エネ・創エネの取り組み等、その対応を進めていきます。

- 循環型社会の実現のため、事業活動から排出される資源ゴミだけでなく、販売した製品の包材等の回収を積極的に行い、資源利用量の削減に取り組んでいきます。

- 廃棄物排出量削減のため、デジタル技術やデータを活用した発注数量コントロール、販売方法の見直し、食品リサイクルの推進を行い、排出量の削減に取り組んでいきます。

- その他、環境に対する負荷の軽減または回避、汚染の削減等に取り組むとともに、法令および規制を遵守いたします。

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に沿った情報開示

気候変動への対応については、金融安定理事会により設置された「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言に基づき、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つの観点から、気候変動がもたらす当社グループの事業におけるリスクおよび機会を整理し、事業リスクの低減、GHG(温室効果ガス)排出量の削減に向けて取り組み、その情報開示の充実を図っていきます。

ガバナンス

気候変動への対応は、サステナビリティに関する取り組みを全社的な視点から包括的に評価し戦略的にアプローチするため、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会において、環境マネジメントを担当する取締役(上田英雄専務取締役)を中心に推進する体制となっています。

リスク管理委員会では、方針の策定、担当取締役の任命、リスクと機会の特定、指標および目標の設定のほか、取組計画の承認および進捗状況の監督等を行っています。

リスク管理委員会は、年6回以上開催され、その議事内容は、委員会事務局(業務サポート部)が作成する議事録を取締役会に報告し、取締役会との連携を図っています。

気候変動対応に関する戦略

気候変動対応に関する戦略として、政府が推進する「2050年目標(カーボンニュートラル:CO2排出量実質ゼロ)」の実現に向け、当社グループでは、長期目標として「2050年度のGHG(温室効果ガス)排出実質ゼロ(Scope1・Scope2)」を目指し、再生可能エネルギーへの転換、省エネ・創エネの取り組み等、その対応を進めています。

シナリオ分析の前提条件

TCFDシナリオ分析の実施の前提条件として、その対象範囲は、スーパーマーケット事業を展開する当社グループ全体とし、時間軸は、当社グループ中期経営計画実行年度および政府の温室効果ガス排出削減目標の時間軸にあわせ、短期 2027年、中期 2030年、長期 2050年に設定しました。

また、急速に脱炭素社会が実現する「1.5℃シナリオ」および気候変動により自然災害の甚大化と頻度が増加する「4℃シナリオ」について、次のように設定しました。

| 設定 シナリオ |

1.5℃シナリオ ※急速に脱炭素社会が実現 |

4℃シナリオ ※気候変動により自然災害の甚大化と頻度が増加 |

|

|---|---|---|---|

| 現象 | 産業革命以前と比較して平均気温上昇が1.5℃程度。気候変動対策の政策・法規制が大幅に強化され、この結果、脱炭素に向けて社会変容が発生する。災害等の物理的リスクは現状比不変。 | 産業革命以前と比較して平均気温上昇が4℃程度。気候変動対策の政策・法規制および脱炭素社会への移行が進まず、気候変動による物理的なリスクが顕在化。 | |

| 参照シナリオ | 物理面 | IPCC SSP1-1.9 持続可能な発展の下で、気温上昇を1.5℃以下に抑えるシナリオ |

IPCC SSP5-8.5 化石燃料依存型の発展の下で、気候政策を導入しない最大排出量シナリオ |

| 移行面 | IEA WEO2023 NZE シナリオ (New Zero Emissions Scenario) 世界全体として2050年にGHG排出量をネットゼロにすることを前提に策定されたシナリオ(2100年の温度上昇1.5℃) |

IEA WEO2023 STEPSシナリオ (Stated Policies Scenario) 50%の確率で、2100年の温度上昇2.4℃となるシナリオ |

|

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change):国連気候変動に関する政府間パネル

IEA(International Energy Agency):国際エネルギー機構

シナリオ分析を実施するにあたり、1.5℃シナリオおよび4℃シナリオにおける当社グループを取り巻く将来の世界観を整理いたしました。

1.5℃シナリオにおいては、環境規制が進み低炭素社会へ移行し、炭素税の導入やフロン規制強化等、移行リスクに関連するコストが増加することが想定されます。一方で、顧客の環境に対する意識が向上し、環境配慮型商品の需要が増加すると考えられます。

4℃シナリオにおいては、脱炭素社会への移行は失敗し気温は大きく上昇、物理的リスクが顕在化することが想定されます。異常気象や気温上昇による食料品の収量・品質悪化、食料品価格の上昇等が想定され、安定的な食品供給の重要性が高まると考えられます。

気候変動による重要なリスクと影響度の定性評価

当社グループでは、主要な事業であるスーパーマーケット事業において、気候変動により想定されるリスクと機会の洗い出しを行う過程で、バリューチェーン分析を実施しております。

分析においては、スーパーマーケット事業におけるバリューチェーンを大きく5つの枠組みに簡略化し、各段階におけるリスクと機会の洗い出しを行った後、リスク重要度評価を行い、当社グループにとって重要度の高いリスクと機会を特定しました。その後、対象事業と関係のあるシナリオを参照し、特定したリスクと機会に対して、財務的影響を把握しました。

| リスク | 要因 | 考えられる リスク |

事業インパクト | 時間軸 | 対応策 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃ | 4℃ | 財務的 影響 |

||||||

| 移行リスク | 政策規制 | 炭素税導入 | 炭素税の導入によるコストの増加 | 大 | 小 | 費用増加 | 中・長期 |

・GHG排出量削減目標の設定および削減施策の実行 ・電力等のエネルギー調達先・方法の見直し |

| GHG排出量規制強化 | フードロスへの対応強化にかかるコストの増加 | 大 | 大 | 費用増加 | 短・中・長期 |

・適正発注による発生抑制 ・食品残渣のリサイクルおよび適正処理 ・サプライヤーとの協働 ・在庫管理最適化 ・フードバンクへの寄付 ・補助金の活用 |

||

| 代替フロン規制強化 | フロン規制強化による設備投資コストの増加 | 大 | 中 | 費用増加 | 短・中・長期 |

・設備更新計画の立案およびコストシミュレーション ・適切な点検、メンテナンスの実施 ・補助金の活用 |

||

| 物理的リスク | 急性 | 気候変動による災害激甚化、サプライチェーンの寸断・脆弱化 | 店舗罹災時における復旧コストの増加 | 中 | 大 | 費用増加 | 短・中・長期 |

・BCPの策定および災害発生時の早期営業再開準備 ・ハザードマップを活用した危険度の把握および対応 ・自治体等との連携による相互支援体制の整備、構築 |

| 浸水・停電等の被害による店舗や製造拠点の営業停止 | 中 | 大 | 売上減少 | 短・中・長期 | ||||

| 生産地や物流機能への被害による商品・資材の欠品・供給不足 | 中 | 大 | 売上減少 | 中・長期 |

・商品調達および物流体制の強靭化、多様化、分散化 |

|||

| 慢性 | 平均気温の上昇、降水・気象パターンの変化 | 農・畜・水産物の収量低下による原材料価格の上昇 | 中 | 大 | 費用増加 | 中・長期 |

・気候変動の影響を受けやすい重要品目の特定および産地との連携 ・原材料の調達ルートや輸送手段の多様化、分散化 ・気候耐性のある原材料の調達拡大による安定的な仕入れの確保 ・気候変動に左右されない冷凍食品や加工食品の拡充 |

|

| 農・畜・水産物の欠品・品質低下等による販売機会ロス | 中 | 大 | 売上減少 | 中・長期 | ||||

- ※リスク重要度評価を実施するにあたり、「発生した際の影響の大きさ」および「発生頻度」の2軸の評価基準を用い、その影響度を小・中・大の3つに分類しております。

| 機会 | 考えられる機会 | 影響度 | 機会の取込施策 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃ | 4℃ | |||||

| 機会 | 資源効率 | 発注システム高度化によるフードロス削減、原材料調達コストの減少 | 〇 | △ |

・省エネ・再エネ設備の導入に際しての資金調達手段の多様化 ・上記における費用対効果を最大化させるコストシミュレーションおよびシナリオ分析の実施 ・専門部署「データコントロール室」による適正な発注数量のコントロール実施 ・全店舗、全工場における食品残渣のリサイクル実施(堆肥化・飼料化・ガス化) ・自然冷媒を使用する冷蔵、冷凍ケースの導入拡大 |

|

| 食品残渣の有効活用によるフードロス削減、廃棄コスト減少 | 〇 | △ | ||||

| 自然冷媒を使用した設備の導入によるエネルギー効率の向上、GHG排出量削減 | 〇 | △ | ||||

| 市場 | 産地との連携による調達力強化 | △ | 〇 |

・気候変動の影響を受けやすい重要品目の特定および産地との連携 |

||

| 製品とサービス | 顧客嗜好に合わせた環境配慮型商品の仕入・開発による売上増加 | 〇 | △ |

・環境配慮型商品の仕入・開発による売上増加 |

||

| 自社ネットスーパーの利便性強化により利用者増加、売上拡大 | △ | 〇 |

・ネットスーパーにおける機能の充実化、サービス提供地域の拡大 |

|||

| レジリエンス | サプライチェーンの見直し、再構築によるレジリエンス強化 | △ | 〇 |

・各自治体のハザードマップ等を活用し、事業所別危険度を把握 ・BCP計画(被害の事前想定と事業継続に向けた計画)の策定、被害が発生した場合の早期営業再開に向けた体制構築 ・原材料の調達ルートや輸送手段の多様化 ・自治体との連携による相互支援体制の整備、構築 |

||

| 調達ルートの多角化による競争力強化、売上増加 | △ | 〇 | ||||

- ※影響度については、「〇」は影響が大きいと想定されるもの、「△」は限定的に影響を受けるものとしております。

事業インパクト評価を踏まえた財務的影響の整理

事業インパクト評価において影響度「大」と評価したリスクについて、財務への影響を具体的に整理しました。今後は定量的な数値の算定・把握に取り組んでいきます。

| シナリオ | リスク | 要因 | 考えられるリスク | 財務への影響度の想定 |

|---|---|---|---|---|

| 1.5℃シナリオ | 移行リスク 政策・規制 | 炭素税導入 | 炭素税の導入によるコスト増加 |

・炭素税の導入により、当社グループが排出するScope1、Scope2に対する炭素税負担が増加 |

| GHG排出量規制強化 | フードロスへの対応強化にかかるコストの増加 |

・フードロスに関わる各種規制が強化された場合、食品廃棄コストや環境コスト(サプライチェーンにおける上流・下流での炭素税負担の転嫁)の増加により、費用増加 |

||

| 代替フロン規制強化 | フロン規制強化による設備投資コストの増加 |

・代替フロンに関する規制が強化された場合、フロン排出削減のため、冷蔵・冷凍設備の入替が必要となり、費用増加 |

||

| 4℃シナリオ | 移行リスク 政策・規制 | GHG排出量規制強化 | フードロスへの対応強化にかかるコストの増加 |

・フードロスに関わる規制が強化された場合、主に食品廃棄コストの増加により、費用増加 |

| 物理的リスク急性 | 気候変動による災害激甚化 | 店舗罹災時における復旧コストの増加 |

・風水害等による災害の激甚化により、店舗が罹災することで復旧コストが発生、費用増加 |

|

| 浸水・停電等の被害による店舗や製造拠点の営業停止 |

・風水害等による災害の激甚化により、店舗や製造拠点において浸水・停電等の被害が発生。営業停止による売上減少 |

|||

| 生産地や物流機能への被害による商品・資材の欠品・供給不足 |

・風水害等による災害の激甚化により、生産地や物流機能への被害が発生。商品や資材の供給が滞ることにより、商品の欠品や品不足が発生し、売上減少 ・一方、大規模災害時の消費者による買いだめ等の行動により、一時的な売上増加も発生 |

|||

| 物理的リスク慢性 | 平均気温の上昇、降水・気象パターンの変化 | 農・畜・水産物の収量低下による原材料価格の上昇 |

・平均気温の上昇や天候不順により、サプライチェーンの上流において、農・畜・水産物の収量低下が発生。供給不足により原材料価格が上昇し、費用増加 ・平均気温の上昇や天候不順により、サプライチェーンの上流における生産性低下による欠品・品質低下が発生。品不足や品質低下により販売量が低下し、売上減少 |

|

| 農・畜・水産物の欠品・品質低下等による販売機会ロス |

リスク管理

当社グループの全社的なリスク管理は、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会において、経営資源の保全、社会的評価およびステークホルダーへ影響を与えうるリスク(不確実性)に対して迅速かつ的確に対応するため、当社グループを取り巻くリスクの特定、リスクの評価と洗い替え、リスクの顕在化を未然に防ぐための体制整備や対策について策定しています。

なお、サステナビリティに関するリスク管理については、全社的な視点から包括的に評価し、戦略的なアプローチが必要なことから、その課題への対応をリスク管理委員会の所管事項としております。

気候関連のリスク評価手法については、「発生した際の影響の大きさ」と「発生頻度」の2軸を用いてリスク重要度評価を実施しております。今後は、機会の管理についても全社的なマネジメントシステムに組み入れるべく、運用を検討してまいります。

指標と目標

政府が進める「2050年目標(カーボンニュートラル:CO2排出量実質ゼロ)」に向け、当社グループは、長期目標として「2050年度のGHG(温室効果ガス)排出実質ゼロ」を目指していきます。

中期目標および短期目標の達成に向けて、GHG排出量の大部分を占める電気の使用に伴う間接排出について、省エネ・創エネの取り組みのほか、2030年度までに電力使用量の50%以上を再生可能エネルギーに切り替えを行う等、削減目標の達成を目指していきます。

Scope3については、今後、ステークホルダーの協力のもと、順次把握を行っていきます。

| 指標 | 目標 | |

|---|---|---|

| GHG(温室効果ガス)排出量Scope1・Scope2 | 長期目標 | 目標年度 2050年度 GHG排出実質ゼロ |

| 中期目標 | 目標年度 2030年度 GHG排出量を50%削減する(2013年度比) |

|

| 短期目標 | 目標年度 2027年度 基準年度(2013年度)と同水準にまで削減する |

|

GHG(温室効果ガス)排出量(GHGプロトコルによる算定)

| 実績2024年度 第66期 | 基準年2013年度 第55期 | 基準年比 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Scope1 | 事業者自ら排出 | 燃料の燃焼による排出※1 | 6,415 | 3,035 | 211.4% |

| 工業プロセスによる排出※2 | 15,828 | 10,225 | 154.8% | ||

| Scope2 | 他社から供給された 電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出※3 |

19,351 | 58,285 | 33.2% | |

| 合計(t-CO2) | 41,595 | 71,545 | 58.1% | ||

- ※1各拠点での都市ガス・LPガスの使用、社有車のガソリン使用、ボイラーでのA重油の使用等

- ※2各拠点での冷凍冷蔵設備および空調機器使用に伴うフロン類の漏洩等(地球温暖化係数を乗じてCO2排出量に換算)

- ※3各拠点での電力使用(自社商業施設でのテナント使用分を含む)

- ※GHG排出量算定の範囲は、当社グループ全体です

GHG(温室効果ガス)排出削減の取り組み

政府が推進する「2050年目標(カーボンニュートラル:CO2排出量実質ゼロ)」の実現に向け、当社グループでは、長期目標として「2050年度のGHG(温室効果ガス)排出実質ゼロ」を目指し、その対応を進めていきます。

GHG排出量削減の取り組みでは、排出量の8割を占める電気の使用に伴う間接排出を重点に、省エネ・創エネのほか、再生可能エネルギーへの転換を推進し、削減目標の達成を目指していきます。

電力使用量を抑える「省エネ」は、設備面では、店舗照明を蛍光灯使用時と比較して消費電力が約半分となるLED照明への切り替え、効率よく保冷する開閉式扉のショーケースの導入等を行い、運用面では、使用電力を見える化し、コントロールするデマンドモニターを全店に設置し、電力使用量の削減に取り組んでいます。

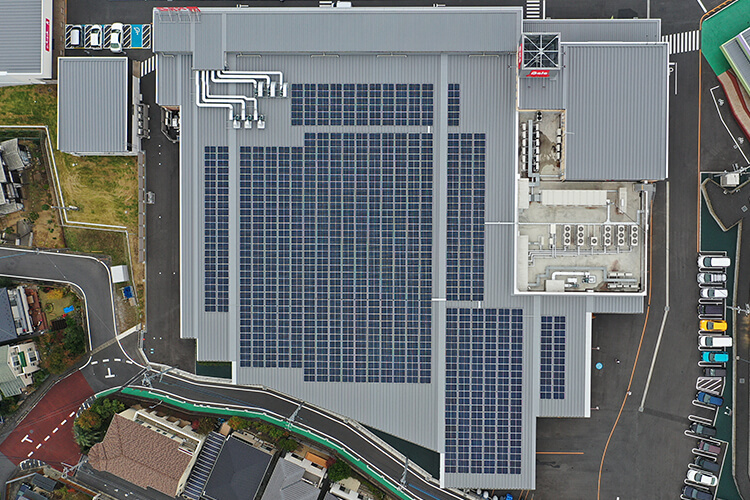

電気を創る「創エネ」では、物流センターや店舗において「太陽光発電」の設備導入を順次進め、CO2を排出しない再生可能エネルギーの採用を拡大しています。

2025年2月末現在では、44か所の事業所に「太陽光発電」設備を導入し、2024年度には、CO2排出量4,319t-CO2に相当する1,021万kWhを発電しました。

「再生可能エネルギーへの転換」では、店舗や物流センターで使用する電力を非化石電源に順次切り替え、2024年度には、電力会社から供給される電力の約8割を発電時に化石燃料を使用せず大気中のCO2を増加させない「非化石電源」への切り替えを行い、101,140t-CO2相当のCO2排出を削減しました。

また、GHG排出量の約1割を占める代替フロンについては、従来の代替フロンガスから自然冷媒を使用する冷蔵ケースを導入することにより、GHG排出量の削減に取り組んでいます(2025年2月末現在、19店舗に導入)。新店舗および冷凍機器の更新を伴う既存店舗の改装では、半数以上の店舗に自然冷媒機器を導入しています。既設機器を含めた自然冷媒機器への転換目標として、主要冷凍冷蔵機器のうち自然冷媒機器の占める割合を、2030年度には14%(約2,800台)、2040年度には24%(約5,000台)にすることを目指します。

物流における温室効果ガスの削減

商品配送等の物流によるGHG(温室効果ガス)排出量を削減する取り組みとして、「運行管理システム」「バース管理システム」を活用しています。

車両運行データの把握によるエコドライブの推進、積載効率や配車効率のコントロール、入荷待ち時間の大幅削減等、物流効率を最適化することでGHG排出量の削減を行っています。

また、物流で使用する車両は、従来型に比べNOx(窒素酸化物)の排出を大幅に削減でき、自動車排出ガス規制に対応した車両への切り替えを進めています。ポスト・ポスト新長期対応(平成28年排出ガス規制)車両は、全定期便トラックの約8割になっています(2025年3月時点)。

自社物流という強みを最大限に活かし、物流の効率化、環境への配慮の取り組みを継続していきます。

循環型社会への貢献

当社グループでは、資源循環型社会への貢献の取り組みとして、スーパーマーケット事業の特性を活かしたリサイクル活動を積極的に推進し、資源利用量の削減に取り組んでいます。

全店舗の店頭に「リサイクルステーション」を設置し、ペットボトル・牛乳パック・食品トレー・アルミ缶等を回収しています。お客様には、販売した商品の包材を次回のお買物時にご持参いただくことで、普段の生活スタイルの中でリサイクル活動にご協力いただいています。回収ボックスの大型化や回収作業の効率化を図ることで、より多くの回収量を目指しています。また、店舗の営業に伴って排出されるダンボール、発泡スチロール、雑紙についても、店頭回収と同様に、リサイクルを行っています。

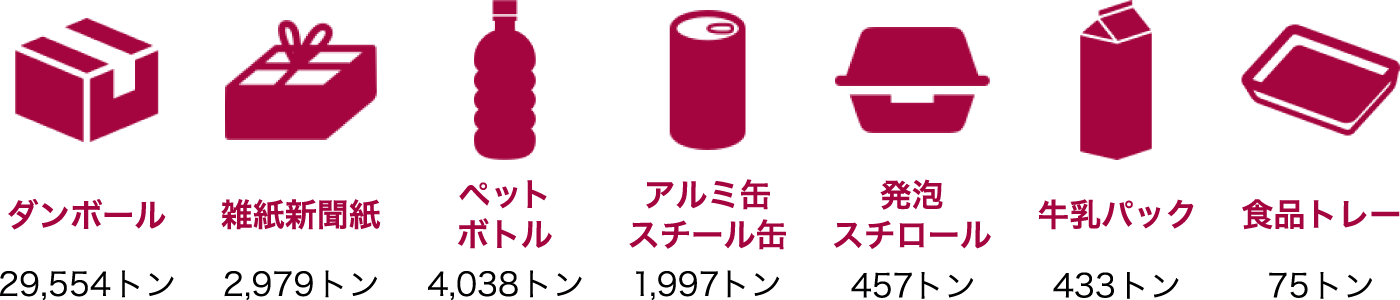

回収した資源ゴミは、自社配送の帰り便を活用して、物流拠点に隣接した自社「リサイクルセンター」に配送しています。リサイクルセンター(2004年開設)では、回収した資源ゴミの減容および溶解処理を行い、2024年度には、ダンボール(29,554トン)をはじめ、39,882トンをリサイクルしました。

流通過程における資源循環では、廃棄物になりやすいダンボールを使用せず、サプライヤーと協業して、専用リターナブルコンテナの使用を推進しています。リターナブルコンテナを繰り返し使用することで、ダンボールの使用量の削減をはじめ、配送時の積載効率、店舗作業の効率化を図っています。(2024年度実績:1,841万回)

容器包装では、「容器包装リサイクル法」「資源有効利用法」等の法令に基づき、事業活動を行っていくうえで発生する容器包装等の資源利用量の削減のため、軽量化や再生原料の使用等に取り組んでいます。

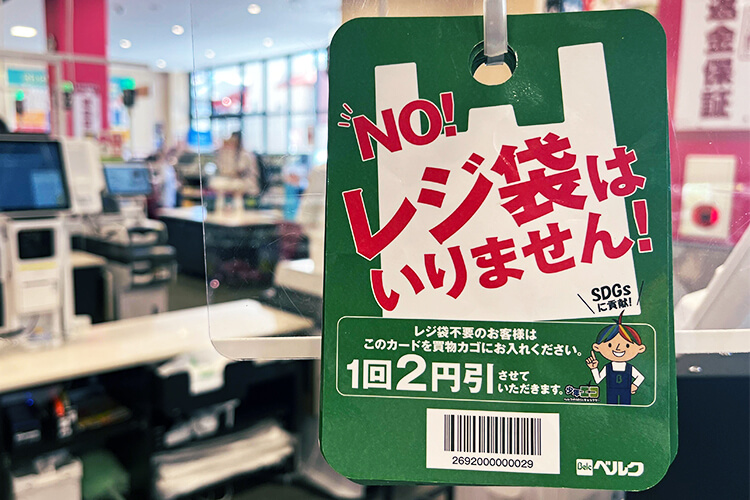

お客様が店舗にお持ちになられた食品トレー等の再資源化や、レジ袋辞退のお客様に向け「買物袋持参割」「マイバスケットの推奨」により、お客様とともに環境負荷低減に向け取り組んでいます。なお、ベルクで使用しているレジ袋は、法令に基づく有料化の対象外となる、バイオマス素材配合率25%以上のものを使用しています。(バイオマス素材とは、動植物から生まれた再利用可能な有機性の資源です。)

廃棄物排出量の削減

廃棄物排出量の削減への取り組みは、食料品を取り扱うスーパーマーケットにとって重要なテーマの一つです。

廃棄物の発生抑制では、当社グループの特長である本社主導型経営により、デジタル技術やデータ分析を活用し、専門部署「データコントロール室」が適正な発注数量のコントロールを行っています。また、商品化や販売方法の見直しにより、食品残渣の削減、売り切りに取り組んでいます。

発生してしまった食品残渣は、全店舗、全工場において食品リサイクル(堆肥化・飼料化・ガス化)を実施しており、ベルクの食品リサイクル率は69.9%(2023年度)となっています。また、微生物による分解処理機の設置(44か所)、脱水処理による運搬や焼却時の環境負荷の軽減に取り組んでいます。

2024年3月には、専門部署「フードロス対策室」を新設し、施策推進を深化させるとともに、サプライヤーとの協働により、サプライチェーン上のフードロスに関する課題の解決に取り組んでいます。

資源の有効活用

水使用量の削減

水資源を有効に活用し使用量を削減することは、限りある水資源を将来にわたって使うために重要な取り組みテーマです。

世界資源研究所(WRI)が開発した水リスク評価ツール「Aqueduct(アキダクト)」を用い、当社グループの拠点が立地する地域の水リスクの評価を行いましたが、2025年2月末時点において、高ストレス評価の事業所はありませんでした。

しかし、我が国の食料自給率および水の輸入の状況を鑑みると、水資源は決して潤沢とは言えないため、水使用量の削減に取り組む必要があると考えています。

ベルクでは、水使用量の抑制のため、水圧を高めることで水量を減少させ流水量を適正にする節水器を、2015年より順次設置し、2024年2月末現在では全店舗に設置しています。これにより、1店舗当たりの水使用量の2割減少を実現しました。

今後も、効果的な設備の導入検討のほか、店舗オペレーションでの改善活動を推進し、水の使用量削減に努めていきます。

なお、直近1年間における水使用に伴う水質および水量に関する法令等の違反事案はありませんでした。

| 水使用量 | 2022年度 第64期 | 2023年度 第65期 | 2024年度 第66期 |

|---|---|---|---|

| 取水量(千㎥) | 958 | 1,005 | 1,138 |

| 排水量(千㎥) | 893 | 940 | 1,078 |

| 1店舗当たり取水量(㎥) | 5,777 | 5,764 | 6,024 |